Parrocchia In...Forma

Bollettino n.5

31 Dicembre 2000 - 7 Gennaio

2001

buona lettura...

Indice:

FAMIGLIA: CUSTODE

DEL MISTERO

"La volontà di Dio, Padre e Creatore, fu questa: che il

suo Figlio benedetto e glorioso, che egli ci ha donato ed è nato

per "noi, offrisse se stesso" (San Francesco). L'incarnazione

del Verbo, generato prima dell'aurora del mondo, è il dono sommo

che il Signore

Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione

umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo

della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i

pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono

divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli

stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore

del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il

centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene

coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù

si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi

del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla

tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di

Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica

realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla

cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento

del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto

uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di

questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì

iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.

L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità

nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha

imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.

Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:

il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della

crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella

conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane

di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in

questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e

nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,

dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il

Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,

il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della

comunione e dell'amore.

che il Signore

Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione

umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo

della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i

pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono

divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli

stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore

del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il

centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene

coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù

si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi

del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla

tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di

Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica

realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla

cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento

del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto

uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di

questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì

iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.

L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità

nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha

imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.

Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:

il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della

crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella

conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane

di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in

questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e

nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,

dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il

Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,

il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della

comunione e dell'amore.

"Gesù, con la sua sottomissione a Maria e a Giuseppe,

riconosce il valore della famiglia come luogo dei rapporti umani

fondamentali, ordinati alla crescita delle persone; eppure non

esita a dichiarare che la sua famiglia più vera è quella

formata dai discepoli che compiono la volontà del Padre. Insegna

la fedeltà irrevocabile all'amore coniugale, contro ogni

tentazione di adulterio e di divorzio. Il reciproco dono di sé

tende a diventare duraturo, eterno, facendosi persona nel figlio".

Il Signore Gesù, dunque, scegliendo per sé, per il suo "incarnarsi"

tra gli uomini, una madre e un padre, eleva la dignità della

famiglia quale luogo in cui crescere nell'amore, nel reciproco

rispetto; luogo in cui accogliere la vita di ciascun membro, in

ogni condizione, quale mistero dell'amore di un Dio che diviene

carne nella nostra umanità. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ci

ricorda nella "Familiaris consortio" che, "i

coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi

la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno

permanente dell'unità coniugale". I genitori sono dunque

partecipi della fecondità dell'amore del Padre che, mediante l'azione

dello Spirito Santo, genera nel cuore dei credenti il suo Figlio

Gesù, reso nostro fratello, secondo una felice espressione di

san Francesco, grazie al sì di Maria.

Don Nicola

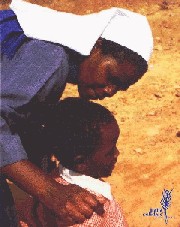

Sudan: questo

sconosciuto

SUDAN

SUDAN

POPOLAZIONE: 32.594.000

RELIGIONE: islam 73%; animisti 16.7%; cristiani 8.2%

Cattolici: 2.958.467

Diocesi: Juba - 418.663; Malakal - 43.500; Rumbek—49.000;

Tomboura-Yambio - 215.316; Torit - 456.000; Wau - 620.000; Yei -

167.360; Khartoum - 876.828; El Obeid - 105.000;

Siri: Territorio dipendente dal Patriarca di Antiochia dei Siri,

in quanto non costituito in circoscrizione ecclesiastica - 300.

Greco-Melkiti :-Territorio dipendente dall’Esarcato

patrarcale di Le Caire dei Greco-Melkiti (Egitto e Sudan) - 6.500

Il Sudan sta sperimentando una persecuzione anticristiana pari

solo a quella contro la chiesa del primo secolo. Dal 1985 circa

due milioni di persone sono morte per la guerra, la fame e il

genocidio. Interi villaggi vengono distrutti, i bambini vengono

venduti come schiavi e i cristiani sono costretti a fuggire come

profughi. Ogni giorno centinaia di cristiani muoiono per mano

degli estremisti islamici. Pregate affinché il Sudan sia

sommerso dalla Parola di Dio e da materiale cristiano per

equipaggiare la chiesa.

TRA I MONTI DELLA

NUBA, DOVE UNA POPOLAZIONE DIMENTICATA DAL MONDO

È DECIMATA DALLA PERSECUZIONE, UNA CHIESA RITROVA LA SUA IDENTITÀ

Da oltre dieci anni un prete cattolico non metteva piede

in quella regione dove la repressione del regime fondamentalista

islamico è più violenta. Un missionario comboniano è tornato

tra la sua gente in condizioni avventurose e ha ritrovato una

comunità viva ad accoglierlo.

Questa è la cronaca del suo viaggio.

Il piccolo bimotore atterra su una minuscola striscia di terra

battuta tra i campi di sorgo, con il suo carico prezioso:

medicinali, attrezzi da lavoro, qualche pacco di sementi, un pò

di attrezzature per la scuola; e due grosse taniche con 400 litri

di carburante che serviranno per il ritorno. È quanto consente

di trasportare lo spazio a bordo. Il volo da Nairobi, con una

tappa per un rifornimento, è durato oltre sei ore, a quota molto

bassa per sfuggire agli avvistamenti. A bordo, oltre al pilota,

ci sono Davide De Michelis, un cineoperatore torinese, il

fotografo Gian Marco Elia, dell'Associazione Comunità Nuova",

un giornalista di Nairobi, Albert Mori e padre Renato Kizito

Sesana, missionario comboniano con base nel Kenia e il cuore nel

Sudan. È la prima volta, da dieci anni, che un prete cattolico

mette piede tra queste montagne della Nuba, dove la persecuzione

del regime fondamentalista islamico, al pari di quel che avviene

nel Sud del Paese, ha fatto terra bruciata dell'economia rurale,

rastrellando popolazioni, razziando beni, compiendo violenze su

donne e bambini. Con la sola differenza che di quel che avviene

nel Sud se ne parla, seppure raramente, mente questa popolazione

è dimenticata dal mondo, il suo genocidio si consuma nel

silenzio totale: qui non vi sono operatori delle grandi

organizzazioni internazionali, volontari o medici a portare

assistenza o una testimonianza di solidarietà; anche i

missionari sono stati costretti ad andarsene per le continue

violenze. Questa gente è rimasta sola con la propria

rassegnazione. Quello dei Nuba è un territorio grande quanto metà

Italia, collinoso, scarsamente abitato, dai panorami sconfinati,

un'africa di altri tempi se ci fermassimo soltanto alle apparenze.

Geograficamente appartiene al Nord del Paese, ma una parte del

territorio è controllato dal movimento di liberazione (Spla), al

pari di quel che avviene nel sud e qui i guerriglieri che si

oppongono al regime di Khartoum fanno capo a Yusuf Kuwa, un

atletico personaggio, metà umanista e metà guerrigliero, che

scrive poesie e odia i fanatismi. Spiega padre Kizito che i Nuba

sono una popolazione ai margini della vita del Paese, con

caratteristiche etniche molto particolari: un amalgama di 52 tribù,

culturalmente molto ricco; alcuni sono discendenti di schiavi

sfuggiti alle carovane negriere che transitavano da quei

territori, i più hanno subito la colonizzazione araba, senza

integralismi, altri si sono convertiti al cristianesimo, una

piccola parte è copta, il resto segue religioni tradizionali.

Tutti hanno in comune il senso della tolleranza e della

convivenza, una vita sociale fondata sulla partecipazione. Anche

la vita religiosa - spiega padre Kizito - si è sempre svolta all'insegna

di questa pacifica comprensione; musulmani e cristiani vivono nel

rispetto reciproco: vi sono iman che partecipano alle preghiere

delle comunità cattoliche recitando il Padre Nostro con i

fratelli di fede diversa. Ma da quando il regime di Khartoum ha

deciso l'intergrazione culturale e religiosa forzata, sotto la

spinta del fondamentalismo, sono cominciati gli espropri di terre,

la disintegrazione della società e la persecuzione; anche la

Chiesa si è impoverita: sono rimasti solo alcuni diaconi e i

catechisti a cui è toccata l'eredità di tenere viva nella

popolazione la pratica religiosa.

Padre Kizito,

lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,

monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le

attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da

tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le

difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza

incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte

ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia

dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo

dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,

finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici

è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio

qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta

- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo

ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di

comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto

tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con

me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a

fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata

un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della

Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato

i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni

celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non

potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono

loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come

segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste

condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea

forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi

ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci

mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i

Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi

naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle

condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di

cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne

distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di

scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La

situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono

medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di

Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve

tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento

delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito

- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,

sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli

Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero

vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci

sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno

commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di

fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."

"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni

penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non

abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono

popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e

dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a

una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".

Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.

Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi

non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle

popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per

dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con

monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a

riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di

assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.

Padre Kizito,

lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,

monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le

attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da

tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le

difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza

incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte

ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia

dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo

dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,

finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici

è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio

qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta

- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo

ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di

comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto

tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con

me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a

fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata

un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della

Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato

i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni

celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non

potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono

loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come

segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste

condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea

forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi

ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci

mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i

Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi

naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle

condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di

cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne

distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di

scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La

situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono

medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di

Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve

tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento

delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito

- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,

sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli

Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero

vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci

sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno

commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di

fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."

"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni

penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non

abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono

popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e

dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a

una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".

Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.

Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi

non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle

popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per

dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con

monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a

riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di

assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.

VOLONTARI “VIDES LAURITA”

FIGLIE di MARIA AUSILIATRICE

SALESIANI di DON BOSCO

VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VILLARDORA (TO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TEMPO DA SPENDERE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Viviamo una vita frenetica e per certi versi

opulenta.Siamo bombardati da immagini e suoni che ci vengono

proposte in tempo reale che si sforzano di mostrarci una società

bella, ricca ed intelligente. Il dinamismo che questo vortice

genera tenta di distoglierci dal cammino principale che Gesù ci

ha insegnato, perdendo il rapporto con gli altri nostri fratelli;

la dimensione umana. Infatti, una delle parabole più belle che

Nostro Signore ci ha lasciato qual è quella del “Buon

Samaritano” viene vissuta nella società moderna come un

racconto, bello ma non impegnativo. Noi cristiani, forti dell’insegnamento

del Vangelo dobbiamo essere testimoni e messaggeri del vivere

cristiano. Dobbiamo imparare che la parola di Dio, trasmessa

dalla Chiesa, le esperienze raccontate dagli anziani, vanno

vissute come insegnamento per migliorarci e non come racconti

storici vissuti dai nostri avi che non ci appartengono. Fermarsi,

parlarsi e capirsi. Per noi Cristiani ritrovare il “TEMPO DA

SPENDERE” diventa necessario per la risco-perta di valori

perduti. Una sera, a Torino, nella Chiesa di Maria Ausiliatrice,

un gruppo di suore e volontari laici, guidati da Suor Delia

decisero di “SPENDERE DEL TEMPO” in aiuto di altri

fratelli. Nacque così il progetto di aiuto per il villaggio di

LUWINGU nello Zambia che dopo un anno di preparazione ha

consentito di portare un aiuto concreto ad una parte di fratelli

che soffrono. Il progetto portò sette volontari a vivere un mese

con la Tribù dei BEMBA. Ringraziamo Dio per aver avuto la

possibilità, “SPENDENDO DEL TEMPO”, di riscoprire

valori umani e cristiani con la convinzione di aver ricevuto e

non dato.

DIALOGO TRA LE CULTURE PER UNA CIVILTA DELL'AMORE

E DELLA PACE

1. All'inizio di un nuovo millennio, più

viva si fa la speranza che i rapporti tra gli uomini siano sempre

più ispirati all'ideale di una fraternità veramente universale.

Senza la condivisione di questo ideale, la pace non potrà essere

assicurata in modo  stabile. Molti segnali inducono a

pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza

nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è

proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è

manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,

in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è

infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di

globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,

della cultura e della società. La stessa riflessione dei

credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a

sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di

tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere

da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio

è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha

conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).

stabile. Molti segnali inducono a

pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza

nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è

proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è

manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,

in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è

infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di

globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,

della cultura e della società. La stessa riflessione dei

credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a

sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di

tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere

da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio

è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha

conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).

2. Al tempo stesso, però, non ci si può

nascondere che le luci appena evocate sono offuscate da vaste e

dense ombre.L'umanità comincia questo nuovo tratto della sua

storia con ferite ancora aperte, è provata in molte regioni da

conflitti aspri e sanguinosi, conosce la fatica di una più

difficile solidarietà nei rapporti tra uomini di differenti

culture e civiltà, ormai sempre più vicine e inter-agenti sugli

stessi territori. Tutti sanno quanto sia difficile comporre le

ragioni dei contendenti, quando gli animi sono accesi ed

esasperati a causa di odi antichi e di gravi problemi che

faticano a trovare soluzione. Ma non meno pericolosa per il

futuro della pace sarebbe l'incapacità di affrontare con

saggezza i problemi posti dal nuovo assetto che l'umanità, in

molti Paesi, va assumendo, a causa dell'accelerazione dei

processi migratori e della convivenza inedita che ne scaturisce

tra persone di diverse culture e civiltà.

3. Mi è parso perciò urgente invitare i

credenti in Cristo, e con essi tutti gli uomini di buona volontà,

a riflettere sul dialogo tra le differenti culture e tradizioni

dei popoli, indicando in esso la via necessaria per l'edificazione

di un mondo riconciliato, capace di guardare con serenità al

proprio futuro. Si tratta di un tema decisivo per le prospettive

della pace. Sono lieto che anche l'Organizzazione delle Nazioni

Unite abbia colto e proposto questa urgenza, dichiarando il 2001

«Anno internazionale del dialogo fra le civiltà ». Sono

naturalmente lontano dal pensare che, su un problema come questo,

si possano offrire soluzioni facili, pronte per l'uso. E

laboriosa già la sola lettura della situazione, che appare in

continuo movimento, così da sfuggire a schemi prefissati. A ciò

si aggiunge la difficoltà di coniugare principi e valori che,

pur essendo idealmente armonizzabili, possono manifestare in

concreto elementi di tensione che non facilitano la sintesi.

Resta poi, alla radice, la fatica che segna l'impegno etico di

ogni essere umano costretto a fare i conti col proprio egoismo e

i propri limiti. Ma proprio per questo vedo l'utilità di una

riflessione corale su questa problematica. A tale scopo mi limito

qui ad offrire alcuni principi orientativi, nell'ascolto di ciò

che lo Spirito di Dio dice alle Chiese (cfr Ap 2,7) e a tutta l'umanità,

in questo decisivo passaggio della sua storia.

L'uomo e le sue differenti culture

4. Considerando l'intera vicenda dell'umanità,

si resta sempre meravigliati di fronte alle manifestazioni

complesse e variegate delle culture umane. Ciascuna di esse si

diversifica dall'altra per lo specifico itinerario storico che la

distingue, e per i conseguenti tratti caratteristici che la

rendono unica, originale e organica nella propria struttura. La

cultura è espressione qualificata dell'uomo e della sua vicenda

storica, a livello sia individuale che collettivo. Egli, infatti,

è spinto incessantemente dall'intelligenza e dalla volontà a «

coltivare i beni e i valori della natura »,(1) componendo in

sintesi culturali sempre più alte e sistematiche le fondamentali

conoscenze che concernono tutti gli aspetti della vita e, in

particolare, quelle che attengono alla sua convivenza sociale e

politica, alla sicurezza ed allo sviluppo economico, all'elaborazione

di quei valori e significati esistenziali, soprattutto di natura

religiosa, che consentono alla sua vicenda individuale e

comunitaria di svolgersi secondo modalità autenticamente umane.(2)

5. Le culture sono sempre caratterizzate da

alcuni elementi stabili e duraturi e da altri dinamici e

contingenti. Ad un primo sguardo, la considerazione di una

cultura fa cogliere soprattutto gli aspetti caratteristici, che

la differenziano dalla cultura dell'osservatore, assicurandole un

tipico volto, nel quale convergono elementi della più diversa

natura. Nella maggior parte dei casi, le culture si sviluppano su

territori determinati, in cui elementi geografici, storici ed

etnici si intrecciano in modo originale e irripetibile. Questa «

tipicità » di ciascuna cultura si riflette, in modo più o meno

rilevante, nelle persone che ne sono portatrici, in un dinamismo

continuo di influssi subiti dai singoli soggetti umani e di

contributi che questi, secondo le loro capacità e il loro genio,

danno alla loro cultura. In ogni caso, essere uomo significa

necessariamente esistere in una determinata cultura. Ciascuna

persona è segnata dalla cultura che respira attraverso la

famiglia e i gruppi umani con i quali entra in relazione,

attraverso i percorsi educativi e le più diverse influenze

ambientali, attraverso la stessa relazione fondamentale che ha

con il territorio in cui vive. In tutto questo non c'è alcun

determinismo, ma una costante dialettica tra la forza dei

condizionamenti e il dinamismo della libertà. Formazione umana e

appartenenza culturale

6. L'accoglienza della propria cultura come

elemento strutturante della personalità, specie nella prima fase

della crescita, è un dato di esperienza universale, di cui è

difficile sopravvalutare l'importanza. Senza questa radicazione

in un humus definito, la persona stessa rischierebbe di essere

sottoposta, in età ancora debole, a un eccesso di stimoli

contrastanti, che non ne aiuterebbero lo sviluppo sereno ed

equilibrato. E sulla base di questo rapporto fondamentale con le

proprie « origini » — a livello familiare, ma anche

territoriale, sociale e culturale — che si sviluppa nelle

persone il senso della « patria », e la cultura tende ad

assumere, ove più ove meno, una configurazione « nazionale ».

Lo stesso Figlio di Dio, facendosi uomo, acquistò, con una

famiglia umana, anche una « patria ». Egli è per sempre Gesù

di Nazareth, il Nazareno (cfr Mc 10,47; Lc 18,37; Gv 1,45; 19,19).

Si tratta di un processo naturale, in cui istanze sociologiche e

psicologiche inter-agiscono, con effetti normalmente positivi e

costruttivi. L'amor di patria è, per questo, un valore da

coltivare, ma senza ristrettezze di spirito, amando insieme l'intera

famiglia umana(3) ed evitando quelle manifestazioni patologiche

che si verificano quando il senso di appartenenza assume toni di

autoesaltazione e di esclusione della diversità, sviluppandosi

in forme nazionalistiche, razzistiche e xenofobe.

7. Se perciò è importante, da un lato,

saper apprezzare i valori della propria cultura, dall'altro

occorre avere consapevolezza che ogni cultura, essendo un

prodotto tipicamente umano e storicamente condizionato, implica

necessariamente anche dei limiti. Perché il senso di

appartenenza culturale non si trasformi in chiusura, un antidoto

efficace è la conoscenza serena, non condizionata da pregiudizi

negativi, delle altre culture. Del resto, ad un'analisi attenta e

rigorosa, le culture mostrano molto spesso, al di sotto delle

loro modulazioni più esterne, significativi elementi comuni. Ciò

è visibile anche nella successione storica di culture e civiltà.

La Chiesa, guardando a Cristo, rivelatore dell'uomo all'uomo,(4)

e forte dell'esperienza compiuta in duemila anni di storia, è

convinta che, « al di sotto di tutti i mutamenti, ci sono molte

cose che non cambiano ».(5) Tale continuità è fondata sulle

caratteristiche essenziali e universali del progetto di Dio sull'uomo.

Le diversità culturali vanno perciò comprese nella fondamentale

prospettiva dell'unità del genere umano, dato storico e

ontologico primario, alla luce del quale è possibile cogliere il

significato profondo delle stesse diversità. In verità,

soltanto la visione contestuale sia degli elementi di unità che

delle diversità rende possibile la comprensione e l'interpretazione

della piena verità di ogni cultura umana.(6)

Diversità

di culture e reciproco rispetto

Diversità

di culture e reciproco rispetto

8. Nel passato le diversità tra le culture

sono state spesso fonte di incomprensioni tra i popoli e motivo

di conflitti e guerre. Ma ancor oggi, purtroppo, in diverse parti

del mondo, assistiamo, con crescente apprensione, al polemico

affermarsi di alcune identità culturali contro altre culture.

Questo fenomeno può, alla lunga, sfociare in tensioni e scontri

disastrosi, e quanto meno rende penosa la condizione di talune

minoranze etniche e culturali, che si trovano a vivere nel

contesto di maggioranze culturalmente diverse, inclini ad

atteggiamenti e comportamenti ostili e razzisti. Di fronte a

questo scenario, ogni uomo di buona volontà non può non

interrogarsi circa gli orientamenti etici fondamentali che

caratterizzano l'esperienza culturale di una determinata comunità.

Le culture, infatti, come l'uomo che ne è l'autore, sono

attraversate dal « mistero di iniquità » operante nella storia

umana (cfr 2 Ts 2,7) ed hanno bisogno anch'esse di purificazione

e di salvezza. L'autenticità di ogni cultura umana, il valore

dell'ethos che essa veicola, ossia la solidità del suo

orientamento morale, si possono in qualche modo misurare dal suo

essere per l'uomo e per la promozione della sua dignità ad ogni

livello ed in ogni contesto.

9. Se tanto preoccupante è il radicalizzarsi

delle identità culturali che si rendono impermeabili ad ogni

benefico influsso esterno, non è però meno rischiosa la supina

omologazione delle culture, o di alcuni loro rilevanti aspetti, a

modelli culturali del mondo occidentale che, ormai disancorati

dal retroterra cristiano, sono ispirati ad una concezione

secolarizzata e praticamente atea della vita e a forme di

radicale individualismo. Si tratta di un fenomeno di vaste

proporzioni, sostenuto da potenti campagne mass-mediali, tese a

veicolare stili di vita, progetti sociali ed economici e, in

definitiva, una complessiva visione della realtà, che erode dall'interno

assetti culturali diversi e civiltà nobilissime. A motivo della

loro spiccata connotazione scientifica e tecnica, i modelli

culturali dell'Occidente appaiono fascinosi ed attraenti, ma

rivelano, purtroppo, con sempre maggiore evidenza, un progressivo

impoverimento umanistico, spirituale e morale. La cultura che li

genera è segnata dalla drammatica pretesa di voler realizzare il

bene dell'uomo facendo a meno di Dio, Bene sommo. Ma «la

creatura — ha ammonito il Concilio Vaticano II — senza

il Creatore svanisce! ».(7) Una cultura che rifiuta di riferirsi

a Dio perde la propria anima e si disorienta divenendo cultura di

morte, come testimoniano i tragici eventi del secolo XX e come

stanno a dimostrare gli esiti nichilistici attualmente presenti

in rilevanti ambiti del mondo occidentale.

Il dialogo tra le culture

10. Analogamente a quanto avviene per la

persona, che si realizza attraverso l'apertura accogliente all'altro

e il generoso dono di sé, anche le culture, elaborate dagli

uomini e a servizio degli uomini, vanno modellate coi dinamismi

tipici del dialogo e della comunione, sulla base dell'originaria

e fondamentale unità della famiglia umana, uscita dalle mani di

Dio che « creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini » (At

17,26). In questa chiave, il dialogo tra le culture, tema del

presente Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, emerge

come un'esigenza intrinseca alla natura stessa dell'uomo e della

cultura. Espressioni storiche varie e geniali dell'originaria

unità della famiglia umana, le culture trovano nel dialogo la

salvaguardia delle loro peculiarità e della reciproca

comprensione e comunione. Il concetto di comunione, che nella

rivelazione cristiana ha la sua sorgente e il modello sublime in

Dio uno e trino (cfr Gv 17,11.21), non è mai appiattimento nell'uniformità

o forzata omologazione o assimilazione; è piuttosto espressione

del convergere di una multiforme varietà, e diventa perciò

segno di ricchezza e promessa di sviluppo. Il dialogo porta a

riconoscere la ricchezza della diversità e dispone gli animi

alla reciproca accettazione, nella prospettiva di un'autentica

collaborazione, rispondente all'originaria vocazione all'unità

dell'intera famiglia umana. Come tale, il dialogo è strumento

eminente per realizzare la civiltà dell'amore e della pace, che

il mio venerato predecessore, Papa Paolo VI, ha indicato come l'ideale

a cui ispirare la vita culturale, sociale, politica ed economica

del nostro tempo. All'inizio del terzo millennio è urgente

riproporre la via del dialogo ad un mondo percorso da troppi

conflitti e violenze, talvolta sfiduciato e incapace di scrutare

gli orizzonti della speranza e della pace.

Potenzialità e rischi della comunicazione globale

11. Il dialogo tra le culture appare oggi

particolarmente necessario, se si considera l'impatto delle nuove

tecnologie della comunicazione sulla vita delle persone e dei

popoli. Siamo nell'era della comunicazione globale, che sta

plasmando la società secondo nuovi modelli culturali, più o

meno estranei ai modelli del passato. L'informazione accurata e

aggiornata è, almeno in linea di principio, praticamente

accessibile a chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Il libero

flusso delle immagini e delle parole su scala mondiale sta

trasformando non solo le relazioni tra i popoli a livello

politico ed economico, ma la stessa comprensione del mondo.

Questo fenomeno offre molteplici potenzialità un tempo insperate,

ma presenta anche alcuni aspetti negativi e pericolosi. Il fatto

che un ristretto numero di Paesi detenga il monopolio delle «

industrie » culturali, distribuendone i prodotti in ogni angolo

della terra ad un pubblico sempre crescente, può costituire un

potente fattore d'erosione delle specificità culturali. Sono

prodotti che contengono e trasmettono sistemi impliciti di valore

e pertanto possono provocare effetti di espropriazione e di

perdita di identità nei recettori.

La sfida delle migrazioni

12. Lo stile e la cultura del dialogo sono

particolarmente significativi rispetto alla complessa

problematica delle migrazioni, rilevante fenomeno sociale del

nostro tempo. L'esodo di grandi masse da una regione all'altra

del pianeta, che costituisce sovente una drammatica odissea umana

per quanti vi sono coinvolti, ha come conseguenza la mescolanza

di tradizioni e di usi differenti, con ripercussioni notevoli nei

Paesi di origine ed in quelli di arrivo. L'accoglienza riservata

ai migranti da parte dei Paesi che li ricevono e la loro capacità

di integrarsi nel nuovo ambiente umano rappresentano altrettanti

metri di valutazione della qualità del dialogo tra le differenti

culture. In realtà, sul tema dell'integrazione culturale, tanto

dibattuto al giorno d'oggi, non è facile individuare assetti e

ordinamenti che garantiscano, in modo equilibrato ed equo, i

diritti e i doveri tanto di chi accoglie quanto di chi viene

accolto. Storicamente, i processi migratori sono avvenuti nei

modi più diversi e con esiti disparati. Sono molte le civiltà

che si sono sviluppate e arricchite proprio per gli apporti dati

dall'immigrazione. In altri casi, le diversità culturali di

autoctoni e immigrati non si sono integrate, ma hanno mostrato la

capacità di convivere, attraverso una prassi di rispetto

reciproco delle persone e di accettazione o tolleranza dei

differenti costumi.

Purtroppo persistono anche situazioni in cui le difficoltà dell'incontro

tra le diverse culture non si sono mai risolte e le tensioni sono

diventate cause di periodici conflitti.

13. In una

materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è

tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a

cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il

principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il

rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo

principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene

comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si

tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti

gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle

condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per

gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle

istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella

misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici

universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani

fondamentali, vanno rispettate e accolte.

13. In una

materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è

tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a

cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il

principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il

rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo

principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene

comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si

tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti

gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle

condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per

gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle

istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella

misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici

universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani

fondamentali, vanno rispettate e accolte.

Rispetto delle culture e « fisionomia culturale

» del territorio

14. Più difficile è determinare dove arrivi

il diritto degli immigrati al riconoscimento giuridico pubblico

di loro specifiche espressioni culturali, che non facilmente si

compongano con i costumi della maggioranza dei cittadini. La

soluzione di questo problema, nel quadro di una sostanziale

apertura, è legata alla concreta valutazione del bene comune in

un dato momento storico e in una data situazione territoriale e

sociale. Molto dipende dall'affermarsi negli animi di una cultura

dell'accoglienza che, senza cedere all'indifferentismo circa i

valori, sappia mettere insieme le ragioni dell'identità e quelle

del dialogo. D'altra parte, come poc'anzi ho rilevato, non si può

sottovalutare l'importanza che la cultura caratteristica di un

territorio possiede per la crescita equilibrata, specie nell'età

evolutiva più delicata, di coloro che vi appartengono fin dalla

nascita. Da questo punto di vista, può ritenersi un orientamento

plausibile quello di garantire a un determinato territorio un

certo « equilibrio culturale », in rapporto alla cultura che lo

ha prevalentemente segnato; un equilibrio che, pur nell'apertura

alle minoranze e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,

consenta la permanenza e lo sviluppo di una determinata «

fisionomia culturale », ossia di quel patrimonio fondamentale di

lingua, tradizioni e valori che si legano generalmente all'esperienza

della nazione e al senso della « patria ».

15. E evidente però che questa esigenza di

« equilibrio », rispetto alla « fisionomia culturale » di un

territorio, non può essere soddisfatta con puri strumenti

legislativi, giacché questi non avrebbero efficacia se privi di

fondamento nell'ethos della popolazione, e sarebbero oltre tutto

naturalmente destinati a cambiare, quando una cultura perdesse di

fatto la capacità di animare un popolo e un territorio,

diventando una semplice eredità custodita in musei o monumenti

artistici e letterari. In realtà, una cultura, nella misura in

cui è veramente vitale, non ha motivo di temere di essere

sopraffatta, mentre nessuna legge potrebbe tenerla in vita quando

fosse morta negli animi. Nella prospettiva poi del dialogo tra le

culture, non si può impedire all'uno di proporre all'altro i

valori in cui crede, purché ciò avvenga in modo rispettoso

della libertà e della coscienza delle persone. « La verità non

si impone che in forza della verità stessa, la quale penetra

nelle menti soavemente e insieme con vigore ».(8)

La consapevolezza dei valori comuni

16. Il dialogo tra le culture, strumento

privilegiato per costruire la civiltà dell'amore, poggia sulla

consapevolezza che vi sono valori comuni ad ogni cultura, perché

radicati nella natura della persona. In tali valori l'umanità

esprime i suoi tratti più veri e qualificanti. Lasciandosi alle

spalle riserve ideologiche ed egoismi di parte, occorre coltivare

negli animi la consapevolezza di questi valori, per alimentare

quell'humus culturale di natura universale che rende possibile lo

sviluppo fecondo di un dialogo costruttivo. Anche le differenti

religioni possono e devono portare un contributo decisivo in

questo senso. L'esperienza da me tante volte compiuta nell'incontro

con rappresentanti di altre religioni — ricordo in

particolare l'incontro di Assisi del 1986 e quello in Piazza san

Pietro del 1999 — mi conferma nella fiducia che dalla

reciproca apertura degli aderenti alle diverse religioni grandi

benefici possono derivare alla causa della pace e del bene comune

dell'umanità.

Il valore della solidarietà

17. Di fronte alle crescenti disuguaglianze

presenti nel mondo, il primo valore di cui promuovere una

consapevolezza sempre più diffusa è certamente quello della

solidarietà. Ogni società si regge sulla base del rapporto

originario delle persone tra loro, modulato in cerchi relazionali

sempre più ampi — dalla famiglia agli altri gruppi sociali

intermedi — fino a quello dell'intera società civile e

della comunità statale. A loro volta gli Stati non possono fare

a meno di entrare in rapporto tra loro: la presente situazione di

interdipendenza planetaria aiuta a meglio percepire la comunanza

di destino dell'intera famiglia umana, favorendo in tutte le

persone pensose la stima per la virtù della solidarietà. A tale

proposito, occorre tuttavia rilevare che la crescente

interdipendenza ha contribuito a mettere in luce molteplici

disparità, come lo squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri;

la frattura sociale, all'interno di ciascun Paese, tra chi vive

nell'opulenza e chi è leso nella sua dignità, perché manca

anche del necessario; il degrado ambientale e umano, provocato ed

accelerato dall'uso irresponsabile delle risorse naturali. Tali

disuguaglianze e sperequazioni sociali sono andate in alcuni casi

aumentando, fino a portare i Paesi più poveri ad una

inarrestabile deriva. Al cuore di un'autentica cultura della

solidarietà si pone, pertanto, la promozione della giustizia.

Non si tratta solo di dare il superfluo a chi è nel bisogno, ma

di « aiutare interi popoli, che ne sono esclusi o emarginati, a

entrare nel circuito dello sviluppo economico e umano. Ciò sarà

possibile non solo attingendo al superfluo, che il nostro mondo

produce in abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di vita,

i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di

potere che oggi reggono le società ».(9)

Il valore della pace

18. La cultura della solidarietà è

strettamente collegata con il valore della pace, obiettivo

primario di ogni società e della convivenza nazionale e

internazionale. Nel cammino verso una migliore intesa tra i

popoli, tuttavia, numerose sono ancora le sfide che il mondo deve

affrontare: esse mettono tutti di fronte a scelte

improcrastinabili. La preoccupante crescita degli armamenti,

mentre stenta a consolidarsi l'impegno per la non proliferazione

delle armi nucleari, rischia di alimentare e di diffondere una

cultura della competizione e della conflittualità, che non

coinvolge soltanto gli Stati, ma anche entità non istituzionali,

come gruppi paramilitari e organizzazioni terroristiche. Il mondo

si trova tuttora alle prese con le conseguenze di guerre passate

e presenti, con le tragedie provocate dall'uso delle mine anti-uomo

e dal ricorso alle orribili armi chimiche e biologiche. E che

dire del permanente rischio di conflitti tra nazioni, di guerre

civili all'interno di vari Stati e di una violenza diffusa, che

le organizzazioni internazionali e i governi nazionali si

rivelano quasi impotenti a fronteggiare? Dinanzi a simili minacce,

tutti devono sentire il dovere morale di operare scelte concrete

e tempestive, per promuovere la causa della pace e della

comprensione tra gli uomini.

Il valore della vita

19. Un autentico dialogo tra le culture,

oltre al sentimento del rispetto reciproco, non può non

alimentare una viva sensibilità per il valore della vita. La

vita umana non può essere vista come oggetto di cui disporre

arbitrariamente, ma come la realtà più sacra e intangibile che

sia presente sulla scena del mondo. Non ci può essere pace

quando viene meno la salvaguardia di questo fondamentale bene.

Non si può invocare la pace e disprezzare la vita. Il nostro

tempo conosce luminosi esempi di generosità e di dedizione a

servizio della vita, ma anche il triste scenario di centinaia di

milioni di uomini consegnati dalla crudeltà o dall'indifferenza

ad un destino doloroso e brutale. Si tratta di una tragica

spirale di morte che comprende omicidi, suicidi, aborti,

eutanasia, come pure le pratiche di mutilazione, le torture

fisiche e psicologiche, le forme di coercizione ingiusta, l'imprigionamento

arbitrario, il ricorso tutt'altro che necessario alla pena di

morte, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, la

compra-vendita di donne e bambini. A tale lista vanno aggiunte

irresponsabili pratiche di ingegneria genetica, quali la

clonazione e l'utilizzo di embrioni umani per la ricerca, a cui

si vuole dare una giustificazione con un illegittimo riferimento

alla libertà, al progresso della cultura, alla promozione dello

sviluppo umano. Quando i soggetti più fragili e indifesi della

società subiscono tali atrocità, la stessa nozione di famiglia

umana, basata sui valori della persona, della fiducia e del

reciproco rispetto e aiuto, viene ad essere gravemente intaccata.

Una civiltà basata sull'amore e sulla pace deve opporsi a queste

sperimentazioni indegne dell'uomo.

Il valore dell'educazione

20. Per costruire la civiltà dell'amore, il

dialogo tra le culture deve tendere al superamento di ogni

egoismo etnocentrico per coniugare l'attenzione alla propria

identità con la comprensione degli altri ed il rispetto della

diversità. Si rivela fondamentale, a questo riguardo, la

responsabilità dell'educazione. Essa deve trasmettere ai

soggetti consapevolezza delle proprie radici e fornire punti di

riferimento che consentano di definire la propria personale

collocazione nel mondo. Deve al tempo stesso impegnarsi ad

insegnare il rispetto per le altre culture. Occorre guardare

oltre l'esperienza individuale immediata e accettare le

differenze, scoprendo la ricchezza della storia degli altri e dei

loro valori. La conoscenza delle altre culture, compiuta con il

dovuto senso critico e con solidi punti di riferimento etico,

conduce ad una maggiore consapevolezza dei valori e dei limiti

insiti nella propria e rivela, al tempo stesso, l'esistenza di un'eredità

comune a tutto il genere umano. Proprio in virtù di questo

allargamento di orizzonti, l'educazione ha una particolare

funzione nella costruzione di un mondo più solidale e pacifico.

Essa può contribuire all'affermazione di quell'umanesimo

integrale, aperto alla dimensione etica e religiosa, che sa

attribuire la dovuta importanza alla conoscenza e alla stima

delle culture e dei valori spirituali delle varie civiltà.

Il perdono e la riconciliazione

21. Durante il Grande Giubileo, a duemila

anni dalla nascita di Gesù, la Chiesa ha vissuto con particolare

intensità il richiamo esigente della riconciliazione. E richiamo

significativo anche nel quadro della complessa tematica del

dialogo tra le culture. Spesso infatti il dialogo è difficile,

perché su di esso pesa l'ipoteca di tragiche eredità di guerre,

conflitti, violenze e odi, che la memoria continua ad alimentare.

Per superare le barriere dell'incomunicabilità, la strada da

percorrere è quella del perdono e della riconciliazione. Molti,

in nome di un realismo disincantato, reputano questa strada

utopistica ed ingenua. Nella visione cristiana, invece, questa è

l'unica via per raggiungere la meta della pace. Lo sguardo dei

credenti si ferma a contemplare l'icona del Crocifisso. Poco

prima di morire Gesù esclama: « Padre perdonali, perché non

sanno quello che fanno » (Lc 23,34). Il malfattore crocifisso

alla sua destra, udendo queste supreme parole del Redentore

morente, si apre alla grazia della conversione, accoglie il

Vangelo del perdono e ottiene la promessa della beatitudine

eterna. L'esempio di Cristo ci rende certi che si possono

realmente abbattere i tanti muri che bloccano la comunicazione e

il dialogo tra gli uomini. Lo sguardo al Crocifisso ci infonde la

fiducia che il perdono e la riconciliazione possono diventare

prassi normale della vita quotidiana e di ogni cultura e,

pertanto, concreta opportunità per costruire la pace e il futuro

dell'umanità. Ricordando la significativa esperienza giubilare

della purificazione della memoria, desidero rivolgere ai

cristiani un appello particolare, affinché diventino testimoni e

missionari di perdono e di riconciliazione, affrettando, nell'operosa

invocazione al Dio della pace, la realizzazione della splendida

profezia di Isaia, che può essere estesa a tutti i popoli della

terra: « In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria:

l'Assiro andrà in Egitto e l'Egiziano in Assiria: gli Egiziani

serviranno il Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno

Israele, il terzo con l'Egitto e l'Assiria, sarà una benedizione

in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti:

"Benedetto sia l'Egiziano mio popolo, l'Assiro opera delle

mie mani e Israele mia eredità" » (Is 19,23-25).

Un appello ai giovani

22. Desidero concludere questo Messaggio di

pace con uno speciale appello a voi, giovani del mondo intero,

che siete il futuro dell'umanità e le pietre vive per costruire

la civiltà dell'amore. Conservo nel cuore il ricordo degli

incontri ricchi di commozione e di speranza che con voi ho avuto

durante la recente Giornata Mondiale della Gioventù a Roma. La

vostra adesione è stata gioiosa, convinta e promettente. Nella

vostra energia e vitalità e nel vostro amore per Cristo ho

intravisto un avvenire più sereno e umano per il mondo. Nel

sentirvi vicini, avvertivo dentro di me un sentimento profondo di

gratitudine al Signore, che mi faceva la grazia di contemplare,

attraverso il variopinto mosaico delle vostre differenti lingue,

culture, costumi e mentalità, il miracolo dell'universalità

della Chiesa, del suo essere cattolica, della sua unità.

Attraverso di voi ho visto il mirabile comporsi delle diversità

nell'unità della stessa fede, della stessa speranza, della

stessa carità, come espressione eloquentissima della stupenda

realtà della Chiesa, segno e strumento di Cristo per la salvezza

del mondo e per l'unità del genere umano.(10) Il Vangelo vi

chiama a ricostruire quell'originaria unità della famiglia umana,

che ha la sua fonte in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo.

Carissimi giovani di ogni lingua e cultura, vi aspetta un compito

alto ed esaltante: essere uomini e donne capaci di solidarietà,

di pace e di amore alla vita, nel rispetto di tutti. Siate

artefici d'una nuova umanità, dove fratelli e sorelle, membri

tutti d'una medesima famiglia, possano vivere finalmente nella

pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre 2000.

(Roma Agosto 2000 GMG)

(1) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium

et spes, 53.

(2) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso alle Nazioni Unite, 15

ottobre 1995.

(3) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.

(4) Cfr ibid., n. 22.

(5) Ibid., n. 10.

(6) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso all'U.N.E.S.C.O., 2 giugno

1980, n. 6.

(7) Cost. past. Gaudium et spes, 36.

(8) Conc. Ecum. Vat. II, Dich. sulla libertà religiosa

Dignitatis humanae, 1

(9) Giovanni Paolo II, Lettera enc. Centesimus annus, 58.

(10) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1.

Indice - Bollettino precedente -

Bollettino successivo

Ritorna alla home-page

che il Signore

Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione

umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo

della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i

pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono

divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli

stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore

del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il

centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene

coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù

si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi

del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla

tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di

Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica

realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla

cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento

del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto

uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di

questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì

iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.

L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità

nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha

imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.

Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:

il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della

crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella

conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane

di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in

questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e

nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,

dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il

Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,

il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della

comunione e dell'amore.

che il Signore

Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione

umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo

della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i

pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono

divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli

stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore

del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il

centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene

coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù

si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi

del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla

tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di

Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica

realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla

cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento

del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto

uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di

questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì

iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.

L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità

nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha

imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.

Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:

il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della

crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella

conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane

di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in

questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e

nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,

dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il

Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,

il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della

comunione e dell'amore.  SUDAN

SUDAN Padre Kizito,

lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,

monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le

attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da

tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le

difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza

incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte

ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia

dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo

dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,

finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici

è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio

qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta

- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo

ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di

comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto

tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con

me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a

fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata

un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della

Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato

i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni

celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non

potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono

loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come

segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste

condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea

forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi

ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci

mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i

Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi

naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle

condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di

cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne

distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di

scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La

situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono

medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di

Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve

tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento

delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito

- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,

sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli

Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero

vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci

sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno

commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di

fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."

"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni

penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non

abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono

popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e

dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a

una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".

Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.

Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi

non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle

popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per

dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con

monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a

riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di

assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.

Padre Kizito,

lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,

monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le

attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da

tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le

difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza

incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte

ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia

dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo

dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,

finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici

è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio

qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta

- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo

ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di

comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto

tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con

me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a

fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata

un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della

Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato

i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni

celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non

potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono

loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come

segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste

condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea

forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi

ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci

mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i

Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi

naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle

condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di

cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne

distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di

scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La

situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono

medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di

Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve

tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento

delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito

- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,

sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli

Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero

vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci

sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno

commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di

fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."

"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni

penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non

abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono

popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e

dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a

una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".

Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.

Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi

non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle

popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per

dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con

monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a

riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di

assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.

stabile. Molti segnali inducono a

pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza

nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è

proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è

manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,

in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è

infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di

globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,

della cultura e della società. La stessa riflessione dei

credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a

sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di

tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere

da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio

è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha

conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).

stabile. Molti segnali inducono a

pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza

nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è

proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è

manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,

in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è

infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di

globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,

della cultura e della società. La stessa riflessione dei

credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a

sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di

tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere

da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio

è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha

conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8). Diversità

di culture e reciproco rispetto

Diversità

di culture e reciproco rispetto 13. In una

materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è

tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a

cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il

principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il

rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo

principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene

comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si

tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti

gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle

condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per

gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle

istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella

misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici

universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani

fondamentali, vanno rispettate e accolte.

13. In una

materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è

tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a

cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il

principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il

rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo

principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene

comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si

tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti

gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle

condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per

gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle

istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella

misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici

universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani

fondamentali, vanno rispettate e accolte.